「2024年問題」とは?

近年労働力不足が顕在化している物流業界だが、「2024年問題」への対応を迫られている。

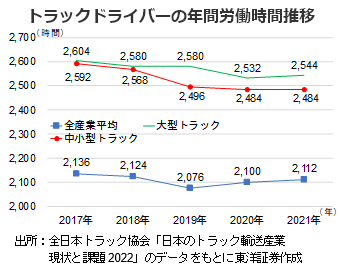

物流業界では働き方改革関連法により、2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されるようになる。トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均に比べ長く、労災請求件数、支給決定件数ともに最も多い業種となっている。そのため労働環境の改善を目的に時間外労働時間の制限を設けることになったが、その制限により発生するのが「2024年問題」である。

どのような問題が?

2024年の法施行により、1日に運べる荷物の量が減るため、運賃を上げなければ収入が落ちてしまう。しかし、6万を超えるトラック運送事業者のそのほとんどが中小企業である。依頼する企業は運賃のより安い業者へ依頼するため、運送業者が値上げ交渉をするのは容易ではないと考えられる。

また、2023年の法施行により中小企業で月60時間の時間外労働が発生した場合の割増賃金率が25%⇒50%に引き上げられた。人件費増が利益の減少に繋がるため、事業者がドライバーの労働時間の抑制に動けば、ドライバー自身の収入減にも繋がっていく。ドライバーとしても収入低下が懸念されるとすれば、離職に繋がる可能性もあり、労働力不足に拍車がかかる恐れがある。

さらに、ドライバーの年間の拘束時間上限を3300時間とする見直しも行われる。ドライバーの荷物待ちの時間減少等の対策を講じなかった場合、ドライバー数の減少も加味すると2030年度には輸送能力の3割以上が不足する可能性があるとの試算もあるようだ。

その対策は?

対策の一つに、物流のDX化が挙げられよう。凸版印(7911)は物流DXソリューション「LOGINECT(ロジネクト)」を2023年2月より提供開始。第1弾に物流業務において発生する倉庫内在庫や出荷実績、輸送車の積載量などの様々なデータを集約し、可視化することが可能な「LOGINECTデータ可視化」を提供。これにより、在庫や輸送の状況が可視化され、物流業務における課題解決施策の検討が迅速に行えるという。

また、NEC(6701)はソニーG(6758)傘下のソニーセミコンダクタソリューションズと倉庫における荷物の入出荷などオペレーションの効率化をめざし、AIカメラなどのエッジデバイスを活用した物流業界向けエッジAIセンシングソリューションの実証実験を2022年12月から2023年3月まで行うなど、様々な企業が物流DXに取り組んでいる。

そのほか、対策としてはトラックから大量輸送可能な船舶・鉄道を利用した「モーダルシフト」の推進も挙げられよう。商船三井(9104)はフェリーなどの船舶によるモーダルシフトを推進。JR東日本(9020)は新幹線を活用した即日輸送サービスを展開している。

2024年の法施行まで1年を切った。ECの普及等により、物流は社会インフラとして重要度は増しており、各社の動向には注目していきたい。

(投資情報部 佐藤)