金融政策に変化の兆しか

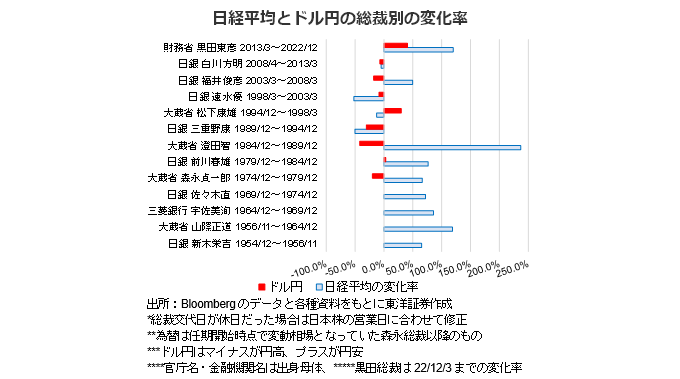

黒田総裁の任期が来年4月に迫っている。黒田総裁の任期中の日経平均のパフォーマンスは、高度成長期の日銀総裁と比べても遜色はなく、批判はあるが経済に関しては十分な成果を上げたと見て良いだろう。ただ足もと日本経済はコストプッシュ型のインフレに直面しており、その一因として日銀が批判の矢面に立たされる場面が増えてきた印象。

そのせいか10月の日銀の金融政策決定会合における主な意見の中で、「金融政策を直ちに変更する必要はないが、副作用に目を配るとともに、物価高が家計の行動や賃金にどのような影響を与えるのか、謙虚に予断なく検証していく必要がある」「将来の出口戦略が市場にどのような影響を与えるのか、市場参加者の備えが充分なのか、確認を続けることも重要である」といった政策変更を匂わせる文言が加わった。

出口戦略は株式市場には鬼門

次期総裁には雨宮副総裁か、中曽前副総裁が有力視されている。日銀の緩和継続の根拠の一つの需給ギャップは縮小傾向にあることから、どちらが就任しても次期総裁は出口戦略を担当する可能性がありそうだ。雨宮副総裁は、黒田総裁と平仄を合せた発言をしており、本音の部分は窺いしれない。ただ黒田総裁の就任が確実視された段階で、大阪支店から企画局に戻された経緯や2001~06年の量的緩和政策を事務方で立案した人物とされており、現行政策との親和性は高そうだ。一方、中曽前副総裁は、アベノミクスは財政と金融政策に負担が掛かり過ぎたと発言。政策見直しのタイミングが雨宮副総裁の昇格パターンよりも早まりそうだ。バブル退治を担当した三重野総裁やゼロ金利を政府の意向に反して解除した速水総裁の時期、日経平均は5割近く下落しており株価のパフォーマンスは冴えない。量的緩和で小泉政権時の株高を演出した福井総裁も任期終盤に量的緩和解除や利上げに踏み切り、批判を受けることとなった。出口戦略は鬼門と言えそうだ。

副総裁人事にも注目

今回は副総裁人事にも注目したい。13年、当時の安倍政権は岩田・翁論争(「マネーサプライ論争」)の片方の当事者である岩田規久男氏を副総裁に就任させ量的緩和を強力に推進するというメッセージを市場に送った。

現在は雨宮氏とリフレ派の経済学者の若田部氏が副総裁だが、ブルームバーグの調査では岩田・翁論争の岩田氏の論敵の翁邦雄氏の妻にあたる翁百合氏が日銀副総裁の最有力候補に躍り出たようだ。報道等から同氏自身も現行の金融緩和政策に対して否定的な見解を持っていることが窺える。例えば2%の物価安定目標を金科玉条とすべきでないとし、日本の潜在成長率に合わせるべきとし、事実上のインフレ目標の取り下げを主張した。加えて、イールドカーブコントロールとマイナス金利も副作用があるとして見直しを主張した。同氏の副総裁就任が内定すれば、総裁人事よりも分かり易いリフレ政策終了に向けた政治の意思表示と受け止められそうだ。ただ上記のアベノミクスを全否定する様な主張が自民党の安倍派等にそのまま受け入れられるとは考えにくく、今後も紆余曲折がありそうだ。

(投資情報部 藤本)