発電に目が行きがちだが...

世界的に「脱炭素・カーボンニュートラル」が主要政策目標の一角となっているという状況下で、洋上風力や太陽光をはじめとした再生可能エネルギーへの注目が集まっている。

一方で、発電された電気はどうなるのだろうか。文字通り発電施設のすぐ傍か隣接した場所に電力消費者が密集していればよいのだが、現実はそうではない。

「送電・配電」なくして「発電」なし

発電施設から離れた場所の電力消費者へ電気を届けるのに必須なのが、「送配電網」だ。

「送配電網」とは、発電所で発電された電気を消費地まで運ぶ施設の総称で、送電線・変電所・配電線等で構成されている。発電された電気はまず超高電圧(最大50万V)に変電され送電線に送られる。長距離の区間を効率的に送電するには発熱による送電ロスを少なくする必要があり、送配電網内では変電を繰り返して徐々に電圧が下げられている。この過程では途中で鉄道会社や大規模工場、中規模工場や大規模ビルへの配電を経て、最終的には電柱の上にある柱上変圧器で100Vまたは200Vに変圧された電気が、引込線から各家庭へと配電されるのである。

つまり、再生可能エネルギーによる発電施設への投資は、必然的にそれに対応した送配電網の整備並びに容量の大型化(強化)への投資も内包するということである。

官民連携のあり方も問われ得る

世界に比べ出遅れているとされる日本国内における送配電網事情に関する動きとしては、大きく分けて2つの事柄が挙げられよう。

1つは、今年より始まった「ノンファーム接続」。送電網の混雑時に出力制御を受け入れることを条件に再生可能エネルギー発電と既存送電網を繋ぐというもので、2011年に英国で導入され再生可能エネルギー拡大のきっかけとなった「コネクト&マネージ」ルールの日本版とも言える。ただ、出力抑制に応じても補償が無いという課題もあり、本家並みの成果が挙がるか否かは不透明かもしれない。

もう1つは、送電網の容量倍増計画や海底への送電線の整備の検討といった、経済産業省案。後者について、報道ベースでは陸上に比べ低コストと言う海底ケーブルを活用し、北海道から首都圏を結ぶ太平洋側等を候補に想定している模様。ちなみに、この分野で先行している欧州では、昨年10月に日立ABBパワーグリッドにより英仏海峡の海底送電線プロジェクトでの通電試験が開始された旨が発表された。余剰電力の相互融通を視野に入れているようで、さすが一歩先んじている。

制度設計のあり方にしろ、実施設整備のあり方にしろ、双方が軌道に乗らなければ再生可能エネルギーの本格的な拡大に向けたハードルは一層高くなってしまう。日本だけの話ではないが、官民連携のあり方も問われよう。

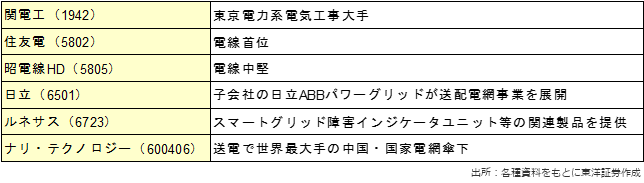

主な関連銘柄(銘柄略称)

(マーケット支援部 山本)