「食」と「環境問題」はリンクする

今年に入り投資テーマとしても大きな注目を集めつつある「環境問題」。カーボン・ニュートラルやGX(Green Transformation)という言葉が創り出される程であり、関連ビジネスも立ち上がり始めている印象だ。

その一方で、日常生活においても環境問題を意識せざるを得ない時が近付いている。それは、「食」の領域だ。

なぜ「食」なのか

なぜ、「食」と「環境問題」がリンクするのか。その理由は、「命」という言葉に収斂する。

我々は当然、生きるために食事をする訳だが、その動作主体である命が今後も増えていく。つまり世界人口は2050年代に100億人を突破する可能性があり、食糧需要が着実に拡大するということだ。

そして、我々が食料としている対象も漏れなく「命」である。その命を食に適するように生育することには環境負荷がかかる。FAO(国連食糧農業機関)によれば、家畜動物が産出する温室効果ガスは、全世界の交通機関によるそれよりも40%も多いとのことだ。

また、畜産に供する土地の制約という事情もあろう。居住地を確保しながら食料供給を増やすことの限界は、既にすぐそこまで近付いてきている可能性は高いだろう。

環境重視だからこその「代替食品」

環境保護と食料需要の拡大という一見するとトレードオフの関係にある2つの課題を解決するための施策として注目できるのが、「代替食品」への取組みだろう。

足もとでの主な取組として目立つのが、植物肉・培養肉・昆虫食の3つだろう。植物肉とは、植物性食品(小麦やココナッツオイル等)で肉独特の味や風味、匂い、肉汁等を再現したもの。一方で培養肉とは、動物の細胞を培養して人工的に作り出されたものを指す。これらは畜産よりも生産効率が勝る点や、使用する水量や二酸化炭素排出量が大幅に削減できる点が評価されているようだ。また、昆虫食に関しては、食用コオロギパウダーを使った「コオロギせんべい」や食用コオロギ入りパンが商品化されており、どちらも即完売する程の注目を集めている。

一部調べでは、代替肉(植物肉と培養肉の合計)だけでも、2030年にはその世界市場規模が2020年比で7倍超となるとされている。それでも世界の食肉市場(約200兆円)と比べると小さいようで、伸びしろの大きさが窺えよう。ちなみに、昨年後半には農林水産省が「フードテック官民協議会」を設立。国内においても、代替肉や昆虫食等の普及を推進したい考えだ。「食」の変革はもはや対岸の出来事ではないだろう。

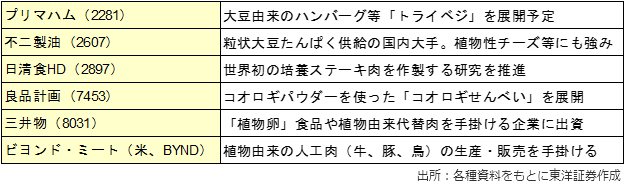

主な関連銘柄(銘柄略称)

(マーケット支援部 山本)