コロナ禍で大打撃の映画産業

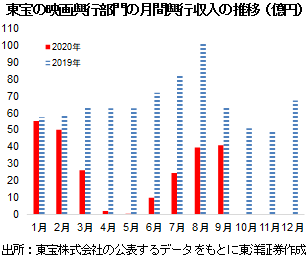

新型コロナの感染拡大を受けて様々な産業に打撃が及んだが、映画産業はそのなかでも特に打撃を受けた業界の1つだ。国内では緊急事態宣言前より続々と営業を停止。当初懸念された程は倒産するケースは多くなかったようだが、再開後でもフル稼働には程遠い印象。海外でも、上映可能な新作が供給されないという状況下で、今尚、運営する映画館を閉鎖せざるをえないというケースも見られる。

革新:新しい映画鑑賞のカタチ

気軽に映画館に足を運べなくなったという状況下で、映画はどのように楽しまれているか。2つのヒントがある。

1つ目は、米国で広がっているという、離れた場所で友人等と一緒に映画を観る「ウォッチパーティ」。ウォルト・ディズニーやアマゾン等の動画配信サービス提供事業者がそれぞれのサービスにウォッチパーティが可能な機能を追加しているとのこと。また、2018年設立の米新興企業シーナーは「バーチャル映画館」を自称し、複数の動画配信サービスに対応した、ビデオ会議とチャットと動画視聴を組み合わせたサービスを提供することで、画面上で友人同士顔を合わせて話しながら動画を見ることを可能にしている模様。

2つ目は、新作映画を動画配信サービス上で封切りするという動きだ。国内では又吉直樹氏原作の「劇場」が7月の劇場公開と同時に「Prime Video」(アマゾン・ジャパン)で配信開始。海外では、当初4月に公開予定だったディズニーの新作映画「ムーラン」を9/4より同社のDisney+上で公開開始(国内でも同様)。月額料金に追加で税抜き2980円を支払えば視聴可能だ。

このように、コロナ前より散見されていた技術革新が映画鑑賞のあり方を変えようとしている側面がある。

伝統:備えあれば動員あり

もっとも、既存の映画館に、もはや人が集まらないと思い込むのはあまりにも早計だ。

参考になるのが、今や社会現象となっている漫画「鬼滅の刃」。同作の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、10/16の公開からわずか10日間で興行収入107億円を記録し歴代最速となった。営業再開後、映画館運営各社は感染対策として座席制限や食品の販売規制等の施策を行っており、通常営業並みの収益を得ることが困難だった。今回の「鬼滅の刃」には、相当な集客が見込めるため食べ物を販売できないというデメリットを吸収できるのではとの期待が運営側にはあったようだ。

今回の映画の事例から考えられるのは、withコロナのいわゆる「新常態」を「革新」、コロナ前の様式を「伝統」と置き換えた場合、両者は相反するものではなく両立し得るものということではないだろうか。そして、それは社会の広範な領域にも言えることだろう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株ではソニー(6758)、松竹(9601)、東宝(9602)、東映(9605)、米国株ではアマゾン(AMZN)、ディズニー(DIS)、中国株では阿里影業(01060)、万達電影(002739)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)