今年のノーベル化学賞は「ゲノム編集」

10/7、スウェーデン王立科学アカデミーは今年のノーベル化学賞受賞者をシャルパンティエ氏とダウドナ氏の2氏とした。この2氏の功績として名高いのが、生物の遺伝子を簡単に書き換えるゲノム編集技術である「クリスパー・キャス9(CRISPR/Cas9)」。同技術の基本特許は両氏の研究に基づくカリフォルニア大バークレー校のものと、米ブロード研究所のものが共に成立し係争が続いている他、関連特許を巡っては多数の主体が攻防を繰り広げている等、長きに渡り注目を集めている。

そもそも「ゲノム編集」とは

ゲノム編集とは、約31億塩基対あるとされるヒトゲノムの特定の部位で遺伝子を追加・挿入、遺伝子変異を修正、削除することが可能な最新の遺伝子工学技術を指す。従来の遺伝子治療が外部から遺伝子を追加・補完するに留まったのに対し、ゲノム編集では異常遺伝子を修復したり、標的遺伝子の挿入部位が制御可能であったり、標的・導入遺伝子の発現を制御することが可能であるといったように、ゲノム編集には「遺伝子の中身を編集し、根本的に書き換える」という大きな違いが存在する。なかでも、先述したCRISPR/Cas9は、「分子のはさみ」とも呼ばれ、DNAの特定の部位を切り取ることが可能であり、遺伝子工学の進化系とみなされているようだ。

2015年には中国の研究グループがヒト胚の遺伝子改変に成功した旨を発表したものの、倫理的な問題があるという立場が大勢。その一方で、胚以外の細胞に対するゲノム編集への期待は根強いことに加え、ヒトの疾患の治療、動植物の遺伝子操作、農業分野への応用、より効率的なエネルギー或いはバイオ燃料生産といったように、ゲノム編集そのものは、非常に多岐な領域に渡る大きな恩恵が見込まれているのである。

「ゲノム編集」から「合成生物学」へ

足もとで見られるゲノム編集の応用事例としては、農業や畜産分野が多い印象だ。例えば筑波大学発ベンチャーが今年度内にもγ-GABA(アミノ酪酸)を多く含んだトマトの種子・種苗の試験販売を開始する計画である他、京都大学研究チームによってゲノム編集を施された「肉厚マダイ」「豊満なトラフグ」等と呼ばれる京大発養殖魚がある。

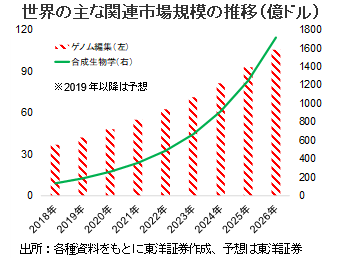

加えて、ゲノム編集と同じ文脈で語れそうなキーワードが「合成生物学」だ。これは、必要な機能を発揮するよう改変されたDNA(パーツ)を組み合わせてデバイスを創り細胞に組み込むというもので、有用物質の高効率生産や石油化学プロセスの代替、生産工程の短縮等、産業応用の様々な観点から大きな期待が寄せられている。どちらも現状は様々な方面で課題が山積しているが、中長期的な注目テーマと言っても過言ではなさそうだ。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株ではモダリス(4883)、タカラバイオ(4974)、島津製(7701)、米国株ではアジレント(A)、クリスパーセラピューティクス(CRSP)、イルミナ(ILMN)、インテリアセラピューティクス(NTLA)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)