脱ハンコの狼煙が上がった

菅義偉新首相の打ち出す様々な施策の中でも注目度の高い行政改革及び規制改革。その文脈で語られるものの1つとして、「脱ハンコ」がある。

コロナ禍を機に日本でもようやく動き出したテレワークの推進。それが、いわゆる「ハンコ出社」に言われるようなハンコ文化が妨げになっているという声を受けて、脱ハンコの動きが政府主導で進みそうな印象だ。

「ハンコ文化」とは如何なるものか

日本と言えばハンコ社会というのは、個人投資家の皆様にとってはなんら違和感が無いのではないだろうか。

ハンコを使ったりその必要に迫られる機会が多いということもそうだが、そもそも必要な印鑑の種類が複数あるということも特徴的だろう。例えば土地の購入や自動車の購入、ローンの契約、銀行口座の開設、免許更新や役所等への届け出、ビジネスにおける決裁や承認等、日常生活において非常に多様な場面で印鑑が求められている。また、それぞれの場面毎に、求められるのが実印だったり銀行印、認印だったりしたり、シャチハタでは認められないものもあり、非常に複雑である。

そして、賛否両論はあろうが、コロナ禍において最も疑問視されたのが、ビジネス面におけるもの。感染対策としてテレワーク(或いは在宅勤務)を推進していながら、決裁印を押す或いはもらうためにリスクを冒してわざわざ出勤するという、これまでは当たり前のように見えていたが実は相反しているという現象だ。こうした現象は生産効率という面でも疑問視されていたが、そこに政府による「脱ハンコ」の大号令が下された格好だ。

黎明期としての「脱ハンコ時代」

足もとで、脱ハンコの動きは進んでいる印象だ。9月に河野規制改革相が民間から行政への申請手続きで求めている押印を原則廃止するよう全府省に要請。10/9には上川法相が婚姻届等の押印廃止を検討していると明示。

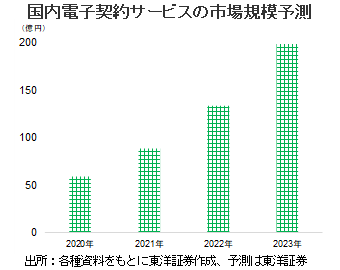

また、脱ハンコの流れを受けて電子署名の利用が急拡大している。例えば電子署名サービストップの弁護士ドットコムの提供する「クラウドサイン」の導入社数は直近1年で倍増した模様。一部推計では電子署名の市場規模は2023年に約200億円規模(2017年度比約10倍)に膨れ上がるとのこと。「脱ハンコ時代」が黎明期であるとすれば、上振れの余地はありそうだ。

もっとも、ハンコが全て無くなると考えるのは早計であり、行政手続きの中でも存続が決まっているものもあるため、その点は御留意頂きたい。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、NESIC(1973)、*GMOGSHD(3788)、Sansan(4443)、弁護士コム(6027)、NEC(6701)、日通(9062)などが挙げられよう。

*GMOGSHDは貸株注意喚起銘柄(10/15時点)

(マーケット支援部 山本)