注目集める「量子コンピューター」

昨年10月にグーグルが「世界最速のスーパーコンピューターでも1万年かかる問題をわずか200秒で解くことに成功した」と発表し話題を集めた量子コンピューター。概念自体は1981年に理論化されていたが、量子コンピューター技術が急速な発展を遂げたのは比較的最近のこととされている。

そもそも量子コンピューターとは、ある一時点で0と1を同時に示すことができる単位である「量子ビット」という情報単位を用いたもので、従来のコンピューターが複数回繰り返さなければならなかった演算を1回で行うことが可能となり、その結果演算能力が1量子ビットを付加するごとに飛躍的に高まるというものである。

2つの計算方式

先述のグーグルの発表には、量子コンピューター開発で競合するIBMが公然と反論するといったように、従来のスパコンの性能を上回ったといういわゆる「量子超越性」を本当に実証したのかという議論がある様子。問題を複雑化している背景には、量子コンピューターの計算方式の違いがあるようだ。

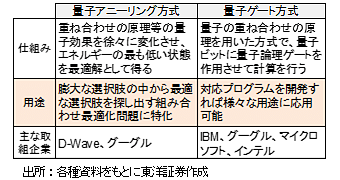

一般的に、計算方式には「量子アニーリング」と「量子ゲート」の2つの方式が存在する。詳細は右図を参照頂きたいが、簡単に要約すると、前者は最適化問題に特化したものとなっており、後者はどんな問題にも適用可能な汎用性を持つものとなっている。

産業を変革させるべく研究が進む

世界的に研究が進み、一部では実用化の動きも見え始めている量子コンピューターだが、課題もある。例えば、高速計算の鍵となる量子ビットの重ね合わせの状態が、わずかなノイズの混入で壊れてしまうため、エラー訂正技術の開発が実用化に向けた壁になっているとのこと。また、量子アニーリング方式に関しては、最適解の正確性に関する問題や、「巡回セールスマン問題(※)が解けない」との声もあり、海外では量子ゲート方式に軸足を移す動きも見られるようだ。冒頭のグーグルが開発したものも、量子ゲート方式とされる。

もっとも、今後は一方の方式に偏るのではなく、全体的な観点で研究開発が進むと考えられる。なぜならば、量子コンピューターは幅広い産業分野での応用が期待されているが、量子ゲート方式ではサイバーセキュリティやAIの分野で応用が期待されているのに対し、量子アニーリング方式は交通や物流、ヘルスケア、金融サービス、メディアテクノロジーといった多様かつ身近な分野での応用が期待されているからだ。ちなみに、量子コンピューター研究に関しては米中の存在感が大きいが、日本企業も無視できない存在ではあるとの指摘は根強く、今後に要注目だ。

量子コンピューターの実現とそれが我々の暮らしに及ぼすインパクトに思いを馳せるのは、今からでも遅くはないだろう。

※巡回セールスマン問題とは、セールスマンが複数の都市を回る際の最短経路を求める組み合わせ最適化問題のこと

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株ではフィックスタース(3687)、東芝(6502)、NEC(6701)、富士通(6702)、米国株ではアルファベット(GOOGL)、アイビーエム(IBM)、中国株ではアリババ(09988)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)