「ソーシャルディスタンシング」

新型肺炎感染拡大の防止策を表すフレーズとして最も有名なのは、恐らく「ソーシャルディスタンシング(Social Distancing、社会距離戦略)」だろう。これは、公衆衛生戦略を表す用語であり、感染拡大防止のため意図的に人との物理的距離を保つということを意味する。具体的な距離は国や機関によって異なるが、小売店や公園、記者会見といったような場面で、一定の距離を保っている様子が見受けられている。

ちなみに、社会学用語の「Social Distance」は特定の個人・集団を排除するという意味のため、これとは区別する必要があるようだ。

進む非接触化

こうしたなかで、日常の様々な場面で「非接触」がキーワードになっている様子。

例えば、接客の場面では米メーシーズが顧客への店員によるメーキャップサービスを停止した他、アパレル大手TSIホールディングスがスマホ対話アプリを使って実店舗から遠隔で接客をするサービスを開始予定。実店舗におけるセルフレジや無人レジ等の導入が進むといった見方もある。また、宅配の場面では、日本ピザハットが顧客に直接渡すのではなく指定場所に置くサービス「置きピザ」を始めた他、ヤマト運輸が昨年9月に開始した「スマホで送れる」サービスも登録者数が非常に伸びているとのこと。

他にも、日立が、顔認証ができる画像解析サービスや、携帯しているだけで入退出できるタグを使い非接触での移動を可能にするといったような、ビルやマンション向け非接触サービスを体系化するといったような動きが見られる。さらに、現金決済が感染経路になりうるという問題から、ICチップやQRコード等を用いた非接触型のキャッシュレス決済の利用が拡大するとの見方もある。

かつての投資テーマ、再浮上か

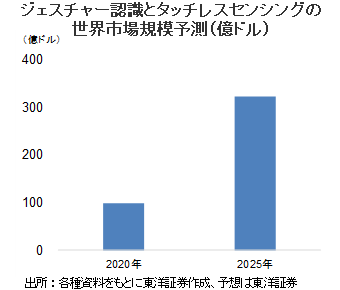

ソーシャルディスタンシングの推進が巻き起こした非接触化は、かつての投資テーマを再浮上させ得るだろう。

なかでも注目したいのが、自動運転とドローン。これら2つのテーマは、足もとではかつての盛り上がりに欠けている印象を受ける。ただその一方で、「新型肺炎の感染拡大」という逆風をバネに再び注目を集めそうな兆しが見られる。例えば、米国では新型肺炎を受けて、ドローンで宅配業務を担う企業の顧客が急増しているのに加え、宅配に自動運転ロボットが利用されているケースが見受けられるとのこと。また、自社開発する自動運転車による医療器材や医薬品等の配送サービスを開始する事例もある。これまで注目された産業技術の有用性のみならず、社会貢献の観点からも、かつての投資テーマが再浮上する可能性が出てきているようだ。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株ではDMP(3652)、楽天(4755)、ACSL(6232)、NEC(6701)、ソニー(6758)、米国株ではアマゾン(AMZN)、アルファベット(GOOGL)、中国株では美団点評(03690)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)