ポイント経済が拡大

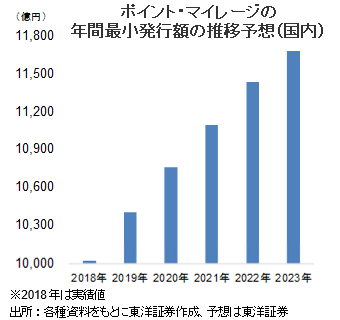

足もとで「ポイント経済」なるものが拡大を続けている。幅広い事業会社が発行するポイントが増加傾向にあることが主な背景であり、ポイントの年間発行額は一部試算では2018年度に1兆21億円程度だが、2023年には1兆1677億円に伸びると見込まれるようだ。

政府が昨年に始めた「ポイント還元事業」や決済各社が行うキャンペーンは同試算には含まれていないようで、既に最大2兆円規模(名目GDP比で0.4%程度)に膨らんでいるのではないか、との別の試算もある。

官民総出の様相呈するポイント合戦

国内で有力とされるポイントといえば、TポイントやPontaポイント、楽天ポイント、dポイント等が挙げられ、幅広い業種に跨る企業が独自のポイントサービスを展開している。例えば、ネット通販のAmazonによるAmazonポイントや、小売り大手イオンによるWAON POINT、交通/陸運のJR東日本によるSuicaポイント、家電量販店のヤマダ電機によるヤマダポイント、航空会社のANAによるANAマイレージクラブといった具合だ。

また、政府によるポイント経済への主な取り組みとしては、先述したポイント還元事業以外にも、「マイナポイント事業」がある。これは、キャッシュレス決済事業者を通じて消費者にマイナポイントが付与されるもの。普段利用する決済サービスを1つ選択してマイナポイントの申し込みをすると、選択した決済サービスの利用時に買い物等に利用できるポイント等(マイナポイントと総称)が付与される仕組みのようだ。マイナポイントは決済サービスの利用額に応じて付与され、プレミアム率(ポイント還元率)はチャージ或いは購入額の25%(上限5000円分)。このように、ポイント経済を巡っては官民双方ともに力を入れている状況だ。

侮れない?ポイント経済

様々な主体が注力して取り組むポイント経済だが、なぜポイントなのか。理由のひとつとして考えられるのが「囲い込み」だ。一部調査によれば、ポイントは、企業が自社の商品・サービスの将来の購入の値引きを約束することで消費者のスイッチングコストを高くして競合他社から自社に囲い込む戦略として用いられているものと説明されている。

また、ポイントは消費のカスタマイズ化に向けたマーケティングツールとなっている他、ポイントを商品・サービスの購入に使うのみならず、ポイントで株式等の金融商品を購入するという金融サービスへの展開の例も見られる。このように、ポイント経済の潜在性は無視できるものではないだろう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、*ZHD(4689)、楽天(4755)、イオン(8267)、*ANA(9202)、KDDI(9433)、NTTドコモ(9437)、ヤマダ電(9831)などが挙げられよう。

* ZHD(4689)は貸株注意喚起銘柄(3/12時点)

* ANA(9202)は貸株注意喚起銘柄(3/13~)

(マーケット支援部 山本)