2020年の年末商戦は一味違う?

2020年の年末商戦は新型コロナの影響もあり、その動向には注意を要するだろう。ただ、次世代ゲーム機の相次ぐ投入には注目だ。

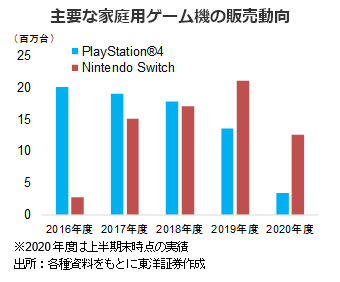

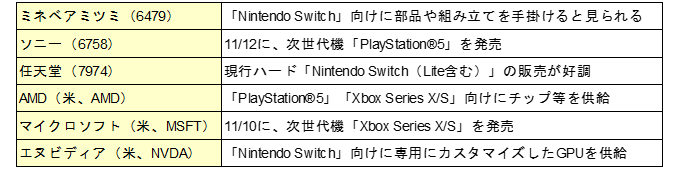

11/10には米マイクロソフトが次世代機「Xbox Series X/S」を投入。11/12にはソニーが次世代機「PlayStation®5(Standard editionとDigital edition)」を投入した。一部報道によれば、唯一既存機で戦う任天堂も含め需要は旺盛な様子が伝わっている。

ゲームハードに吹き荒れる2つの逆風

一方で、ゲームハード或いは家庭用ゲーム機には主に2つの逆風が吹いている。

1つ目がスマートフォン(スマホ)の普及。PC並みのスペックを持つスマホが世界的に普及し、高性能化が進展。家庭用ゲーム機と遜色なくゲームをプレイすることが可能となった。「出来ること」から比較した際の価格競争力に加え、日常的にスマホを使うことから来る心理的な参加障壁の低さもあり、世界ゲーム市場におけるモバイルゲームのシェアが足もと全体の約48%を占める程となった様子。

2つ目が、技術革新がもたらしたクラウドゲーミングだ。ゲームプレイにおける各種処理をハードではなくクラウドで処理し、処理済みの映像を配信するという仕組みであるため、高価な家庭用ゲーム機は不要となるというものだ。2019年11月には米グーグルが「STADIA」を開始し、2020年に入って米アマゾンも同様のサービス「Luna」を発表した。

目に見えない価値こそが強みか

こうした中で、「ハードの終わり」という言説がまことしやかに唱えられたようだが、家庭用ゲーム機は実のところ、逆風をものともせず健闘している。それはなぜなのか。

モバイルゲームには基本的に簡単にプレイできる(暇つぶしに最適な)ものが多くみられ、ライトユーザーが多い。ただ、それは裏返せば飽きればすぐに離れることが想定される。一方で家庭用ゲーム機のコアなファンは、基本的にゲームしかできない機械に資金を投じる価値があると見ていると考えられ、ソフトが供給されている限りは安定顧客となり得る。プレイの快適性や没入感といったものは、専用機だからこそ実現可能と言っても過言ではないだろう。そうした目に見えない価値ないしソフトパワーを有していることが、家庭用ゲーム機の強みと言えよう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

(マーケット支援部 山本)