中国のゼロコロナ政策が2022年末、なし崩し的な実質解除に追い込まれた。行動規制が緩和され、街に賑わいが戻ったが、今度は感染拡大の波と対峙することになる。経済成長との両立は波乱含みの様相だ。

政策解除は突然に

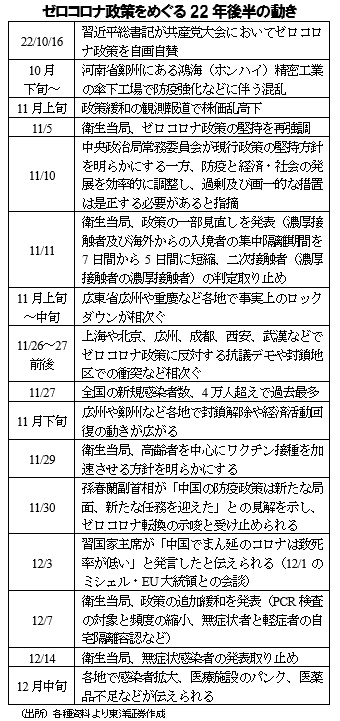

ゼロコロナ政策(動態清零=ダイナミック・ゼロ)の見直しは、22年11月と12月の二段階にわたって行われた。衛生当局は11月11日、政策の一部見直し(濃厚接触者などの集中隔離期間の短縮や二次接触者の判定取り止めなど)を発表。翌12月にはPCR検査の縮小、無症状者と軽症者の自宅隔離容認などの大きな方針転換が公表され、実質的な政策解除と相成った。日常生活の足かせがなくなった市民はこれを歓迎し、街に賑わいが戻ってきた。

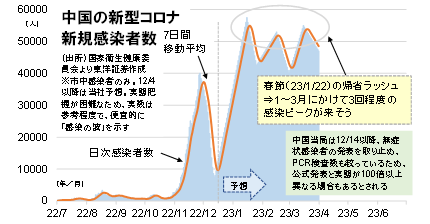

ただ、これと相前後して感染者数の増加が伝えられるようになる。政府公式発表では11月27日の4万52人が1日当たりの過去最高だが、これを信じる者はほぼ皆無。12月14日からは無症状感染者(全体の約6~9割程度を占めていた)の発表が取り止めになり、感染状況の把握がさらに難しくなった。12月中旬時点で感染者数は2000人前後で推移していたが、実際にはこの100倍から1000倍ほどの数字と言われている。

政府が統計を実質放棄した中で、市民はコロナ感染の大海に放り出された。科学雑誌「ネイチャー」(22/11/30付WEB版)は、中国が厳しい規制を解除した場合、オミクロン変異株の感染者数は1億6000万~2億8000万人に上り、高齢者を中心に130万~210万人が死亡すると試算。中国疾病予防管理センター(CDC)の元副主任、馮子健氏は12月6日、「(規制緩和後の)第一波で感染率は60%前後に達する。その後は平穏期となり、恐らく最終的に80~90%の市民が感染する」と語っている。

専門家の話として、オミクロン変異株が肺炎など重い症状を引き起こす確率はインフルエンザよりも低いと伝えられたほか、「コロナは風邪」「無症状感染者は病人ではない」「後遺症はないはずだ」というやや極端な論も広がり、社会や市民は混乱気味だ。

感染の波を乗り越えられるか

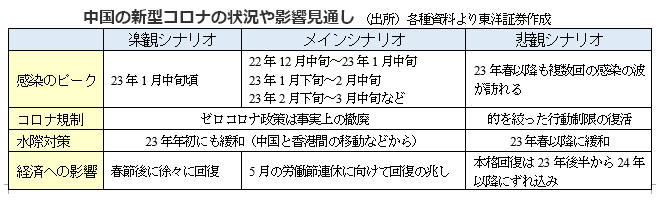

23年はゼロ政策の事実上の撤廃とリオープン(経済再開)が大きな話題となる一方、感染再拡大が大きな変数になりえる。公式統計が感染実態を反映していないため、今後の推移を予想するのは極めて難しいが、中国CDCの呉尊友・疫学首席専門家は感染の波の目安として「22年12月中旬~23年1月中旬」「23年1月下旬~2月中旬」「23年2月下旬~3月中旬」を挙げた。春節(旧正月、23/1/22)連休前後に帰省ラッシュが起き、その"民族大移動"に伴い感染が都市部や地方農村部に面で広がっていくと見られる。

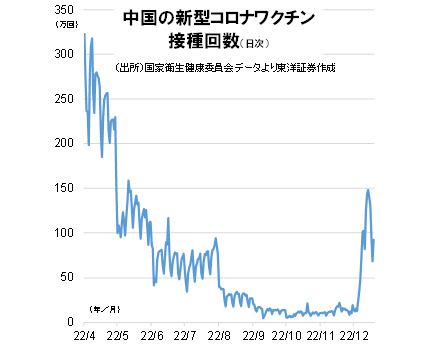

政府はワクチン接種の加速を図る考えだ。22年12月以降、1日当たりの接種回数が100万回の大台に乗る日も多く、ブースター接種比率(22/11/28時点で57.5%、うち60歳以上は68.8%)は順調に高まっているもよう。もっとも、現状では中国国産ワクチンのみなので、効果のほどは意見が分かれている。

医療インフラ面は、ICU(集中治療室)病床数が13万8100床あり、10万人当たり10床の水準に近付いた(22/12/9の衛生当局記者会見より)。直近1カ月でざっと2.5倍(約8万3000床増)になった。ちなみに、日本は13.5床(18年)、米国は34.7床(20年3月公表)となっている。今般のコロナ禍で、中国のICU入院者数が270万人に上るとの推算もある。

治療薬では、上海復星医薬(02196)が販売する「阿茲夫定(アズブジン)」などもあるが、多くの市民は政府推奨の常備薬(実質、風邪薬)で急をしのいでいる。石家荘以嶺薬業(002603)が生産する中医薬製剤「連花清瘟」などが人気商品だ。だが、一部で健康への悪影響も聞かれるなど評判はまちまち。海外製ワクチンや特効薬などの導入がゲームチェンジャーとなり、中国が本格的なウィズ・コロナ時代に入る可能性もあるだろう。

(上海駐在員事務所 奥山)