「健康」の定義を再考する

「健康」とは何だろうか。WHO憲章においてそれは、「病気ではないとか、弱っていないということだけではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」と定義されている。そして最高水準のそれに恵まれることは基本的人権の1つと言う。

同憲章が署名されたのは、遡ること1946年7月。それでも、健康というと「病気か否か」という単純化された二項対立の印象が大勢という認知が一般的だったろう。

注目され出した「ウェルビーイング」

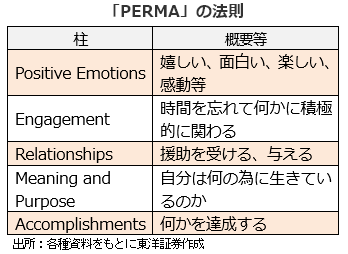

ここで注目されるのが、「ウェルビーイング(well-being)」だ。ウェルビーイングとは、心身ともに良好な状態にあることを意味する概念で、幸福とも訳されるという。類似する言葉としてウェルフェア(welfare)が挙げられるが、こちらは主に福利厚生として認識され「手段」となるのに対し、ウェルビーイングは「目的」となるとのこと。

ウェルビーイングに注目が集まる背景としては価値観の多様化やコロナ禍の影響といったような様々な要因が挙げられるが、特に影響を与えたと考えられるのが「SDGs(持続可能な開発目標)」での言及だろう。このSDGsにおいては、17設定された目標の内3番目として「GOOD HEALTH AND WELL-BEING」が設定されている。国連の言葉を借りれば、「健康的な生活の増進とウェルビーイングの促進は持続可能な発展に必要不可欠」だ。

「デジタルウェルビーイング」

(マーケット支援部 山本)