我々が普段排泄している便。実の部分の3分の1はお腹の中にいた腸内細菌といい、これを調べることでどのような腸内細菌がいてヒトの体の健康状態がどうなっているか等が分かるという。情報の宝庫となっており、一部では便を指して"茶色い宝石"とする模様。

人間の腸内には体内に棲む細菌の約9割に当たる約100兆~1000兆個が棲みついている(人間の細胞は約60兆個)とされ、特に大腸に棲む「腸内細菌」に関しては、免疫寛容という仕組みにより、異物でありながら共存を許された細菌の1つとなっている。

ここで注目したいのが腸内フローラ(正式名称は「腸内細菌叢(そう)」)だ。腸内細菌は菌種ごとに固まって腸壁に隙間なく張り付いている。この状態が品種ごとに並ぶ花畑になぞらえて「腸内フローラ」と呼ばれるようになったとのこと。腸内フローラのパターンは一人一人異なり、母親の腸内環境が最も影響を与えるという。もちろん、食生活や生活環境に依拠する面もある。また、腸内フローラの原型は3歳までにつくられるといい、生後形成された腸内フローラのパターンは一生変わらないともされている。

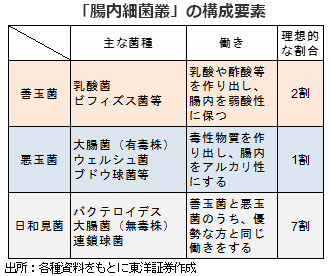

ちなみに、腸内フローラを形成する菌はその働きによって、善玉菌と悪玉菌、そして状況によって双方それぞれの味方をする日和見菌の3つに大別される。

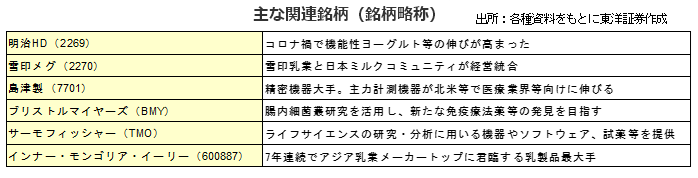

腸内フローラに関する足もとの研究動向を見てみると、人類の最も困難な課題解決に資するようなものも散見される。例えば、代表的な生活習慣病である肥満や糖尿病の原因となる腸内細菌を制御することで、それらの発症が抑制可能なことが判明している。つまり、夢の肥満ワクチンや糖尿病ワクチンの開発に一歩踏み出した格好だ。これは、様々な疾患において腸内細菌を標的にした全く新しい予防法や治療法の確立に繋がるとみられる。

また、腸内細菌はがんとも密接に関連しており、腸内細菌叢ががん免疫療法に対する奏功と耐性のメカニズムの調節において重要な役割を果たしているとのこと。

我々の健康増進の鍵は、非常に身近な存在が握っている。既に自らの中にあるものを活用する為、受容性は高いだろう。

![]()