生産を支える「海運業」

日々の生活を供給面で支えているのが陸運業だが、消費者視点から一転して生産者の視点で見れば、生産を供給面で支えているのが海運業と言えよう。今回は、日常生活においてはあまり目立たないことの多い海運業について取り挙げたい。

世界経済の体温計としての海運業

基本的な海運業の特性として挙げられるのが、船の需給タイムラグとも言えよう。船を新規発注しても実際に供給されるまでには2-3年の時間を要するとされるため、世界の荷動きが活発になり需要超過となれば運賃等は高騰する。一方で荷動きが停滞すると、廃船等しない限り供給過多になるため運賃等は値下がりする。そのため、海運業は世界経済の動向の影響を色濃く受ける市況産業とされる。

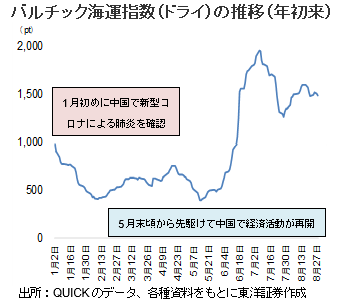

例えば、今年に入り新型コロナの猛威によって世界経済は急激に冷え込んだが、中国での経済活動再開による米国産穀物輸入の大幅増や、景気刺激策を背景とした中国への鉄鉱石輸出増加等の要因で荷動きが活発になったことを通じ、世界経済が回復に向かっていることがわかる動きになっている。

海運は「隠れたバリュー」?

海運市況は回復傾向にあるとはいえ、長い目で見ればまだ途上にあることが見受けられる。住宅市場の過熱を軸とした好景気という特殊要因があったとはいえ、2008年金融危機前比では、約8分の1の水準に沈んだままだ。

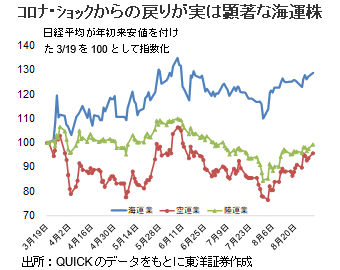

市場では、「ウィズ・コロナ」という新常態において恩恵を受けるとされるグロース株への注目が根強いが、ここで忘れてはならないのは、「ヒトの動きの制限が常態化したとしてもモノの動きは制限できない」ということだ。我々が日常で経済活動を行う裏には、必然的にグローバルなモノの移動が伴う。そして、その大部分を支えていると容易に推測できるのが、日常で目にすることの少ない海運業なのである。

そうした観点からみれば、海運株を「隠れたバリュー株」として捉えることも、よい投資機会となろう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株では東京海上(8766)、郵船(9101)、商船三井(9104)、川崎船(9107)、ユナイテド海(9110)、共栄タ(9130)、中国株では中国外運(00598)、中遠海運HD(01919)、上海国際港務(600018)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)