これから欠かせない「DX」とは

よく目や耳にする言葉の1つである「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation、DX)」。発祥は2004年に遡るとされ、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」とされた。

一方、2018年に経済産業省がまとめた「DX推進ガイドライン」における定義をまとめると、企業にとってのDXとは「データとデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争優位を確立すること」と定義付けられる。

DXの事例と必要とされる背景

主なDXの事例として注目できるのが、米アマゾンだ。アマゾンは買い物に行くという「行動」、ユーザーが次に何を欲するかという店員の「知識・経験」、購入或いは借りる「モノ」をデジタルに置き換えた。「行動」はECプラットフォームの構築によって、「知識・経験」は個々のユーザーの購買履歴や行動履歴といったビッグデータのAI解析によって、「モノ」は動画配信といったデジタルコンテンツの提供によって、文字通りデジタルシフトを実現してきたのである。DXで成功している企業は、それら3者のいずれか或いはいくつかをデジタル化している例が多いようだ。

DXが求められる背景には主に3つの要因がある。まず、(国内では特に)既存のレガシーシステムの延長では成長に限界が見えていること。次に、「モノ」から「コト」へ、「所有」から「共有」へといったような消費活動の変化が起きていること。最後に、デジタル技術によって既存のサービスやビジネスモデルが破壊・再構築される「デジタルディスラプション」だ。それは既に幅広い業界で起きており、今後も競争力を維持するためには自らもそれをDXによって起こす必要がある。

また、DXを支えるのは、もはやおなじみとなっていよう、クラウド・AI・5Gといった最先端技術だ。5Gの実用化と普及によってDXが更なる次世代のものへと進化するとの指摘も根強い。モバイル機器のパソコンを凌駕するかのような進化も追い風だ。

DXは国策化の潮流へ

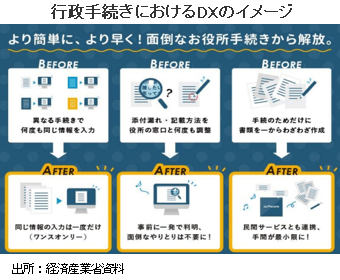

政府は今年度の「経済財政運営と改革の基本方針2020(仮称)」(原案)において、新型コロナによりDXの遅れが表面化したことが背景にあるのだろうが、デジタル・ガバメントやスマートシティの社会実装といったように、DXの推進を主軸に据えている。こうした動きをみると、DXはもはや国策であるという印象が感じられる。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株ではCTC(4739)、サイバエージ(4751)、NEC(6701)、富士通(6702)、NTTデータ(9613)、米国株ではアマゾン(AMZN)、マイクロソフト(MSFT)、中国株では金山軟件(03888)、アリババ集団(09988)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)