身の回りに拡がるAI

AI(人工知能)の発展は目覚しく、日常生活においてAIの存在を目の当たりにする機会は数年前と比べても格段と増えてきているのではないだろうか。

AIはもはや研究施設のスーパーコンピュータといった類にのみ存在するものではない。日常的に使うスマートフォンやパソコンはもちろんのこと、家電や自動車、さらにはアクセサリー感覚で身に付けるAI搭載機器も出てきている。

AIの飛躍的発展を受けて

AIの飛躍的発展をもたらしたのは「ディープラーニング」技術の誕生だ。これは、人間の脳の神経活動を再現したニューラルネットワークの最新技術で、コンピュータ自らがあらゆるデータをもとに学習する技術。あらかじめ諸条件を人間が教え込む作業が必要無くなる。

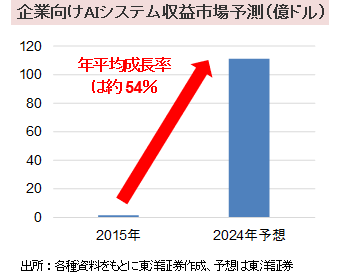

こうして発展を遂げたAIは、今や教育・ビジネス面でも幅広く普及している。教育面でのメリットとしては学習効率化・成績の分析・カリキュラムの質向上が、ビジネス面では労務負担の軽減・生産性向上・マーケティングの質向上といったようなことが指摘されている。実例としては、これまでパソコン上で人間のみが対応可能とされていた作業やより高度な作業をAI等が代替するRPA(ロボティックプロセスオートメーション)が挙げられ、国内金融機関でも導入が急速に拡大している。

その一方で、AIのデメリットも根強く指摘されている。最たるものを挙げれば、「雇用減」だろう。一部調査によれば、今後約15年程度で半数に迫る職種が機械(いわゆるAI)に取って代わられる可能性が高い、とのこと。

AIとの共存を探る

もっとも、AIと我々人間の関係を巡る議論には、様々な見方がある。代表的なものを挙げれば、「シンギュラリティ」というものがある。AIの進化が人間のそれを越える時が来るというものだが、それに関してですら肯定的な意見と否定的な意見が交錯している。

ただ、わかっているのは、AIというものが人類にとって必要なものであるということだろう。人間が「職を奪われる」という危機感を持つならば、足もとの事実のみではなく自らシナリオを描き、人間にしかできない付加価値を生み出す必要があるのではないか。AIのメリット・デメリットばかりに眼を向けず、AIとの共存策を探るべきだろう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日本株ではDMP(3652)、ALBERT(3906)、富士通(6702)、米国株ではアマゾン(AMZN)、アルファベット A(GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、中国株ではテンセント(00700)、科大訊飛(002230)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)