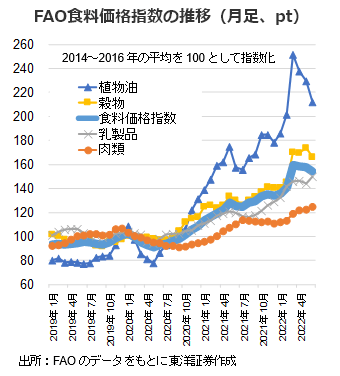

穀物等の国際価格の上昇を受け、食料価格が上昇傾向にある。そもそも、新興国の畜産物消費の増加を背景とした需要やエネルギー向け需要の増⼤、そして地球規模の気候変動の影響等により、近年上昇傾向で推移していたが、ロシアによるウクライナ侵略が追い討ちをかけた格好。この他にも、肥料や運賃等の上昇など、様々な要因の影響を受けていると思われる。FAO(国際連合食糧農業機関)の食料価格指数は食料品全体で1990年の統計公表以来の高値圏にある。

農水省が5/27に公表した「令和3年度 食料・農業・農村白書」の第1章は「食料の安定供給の確保」となっていて、日本の主要農産物の輸入構造は、少数の特定の国への依存度が高く、輸入の安定化や多⾓化、国内の農業生産の増大に向けた取り組みが重要と指摘している。

将来にわたって食料を安定的に供給するためには、国内で生産できるものは、できる限り国内で生産することが重要になろう。

2020年3月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画においては、総合食料自給率について、食料消費の見通しと生産努力目標を前提に、2030年度を目標年度として、供給熱量ベースで45%(2020年度は37%)、生産額ベースで75%(同67%)に向上させる目標を定めている。

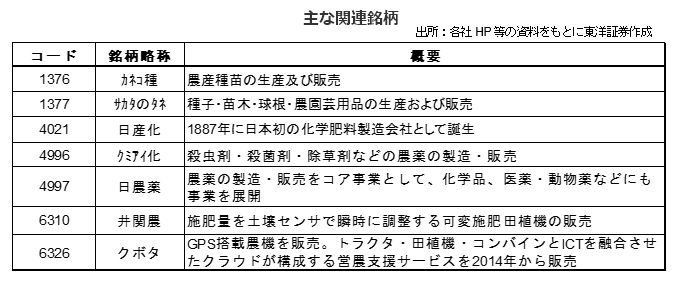

農業分野では、担い手の減少・高齢化の進行等により労働力不足が深刻な問題となっている。今回の食料高や自給率の課題をバネとして従来のスタイルからロボット、AI、IoTなど先端技術を活用したスマート農業へと進化することが期待されよう。

(投資情報部 大塚)

![]()