新型コロナで脚光浴びる

新型コロナの感染拡大は、実体経済の急激な冷え込みをもたらした。ただ、一方でオンライン化という特需をもたらす等、社会の在り方に少なからぬ変化ももたらした。

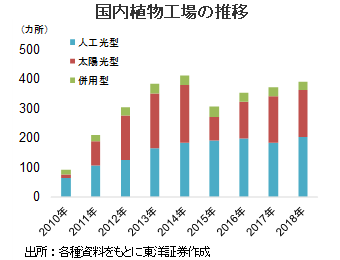

そのなかの1つに、食糧生産のあり方があろう。そうした文脈の下で注目を集めているのが「植物工場」である。

農業×IT=植物工場?

植物工場とは、閉鎖的または半閉鎖的な空間において、栽培の全部或いは一部に機器を利用して内部環境等を制御しつつ通年での計画的な植物・野菜の栽培を可能にするシステム。簡単に言えば、光源にLED等を、土の代わりに培養液等を採用し、温度や湿度、空調等が管理された環境下で作物を育てる仕組みとなっている。起源はデンマークで1950年代に遡るとされ、日本では1970年代に太陽光を用いない人工光型の研究が開始。人工光型は少ない光量で育つ葉物が中心で、太陽光型ではトマトやパプリカ、苺等が作られているようだが、人工光と太陽光の併用型もある。

さらに、植物工場は最先端技術の利活用という文脈でも定義付けられる。例えば、宇宙関連事業でよく名を聞くことの多いキヤノン電子は、同社の自動化技術を武器に完全無人の植物工場の実現を目指している。例えば、灌水、播種、噴霧工程の自動化や、育苗工程を終えた苗の植え替えの自動化、収穫から袋詰め、出荷までの工程の自動化といった具合だ。まさに、AIの進歩やIoTの導入により工場での作業の自動化が進むという「Factory Automation」と同じ位置付けとしても捉えられよう。

ちなみに、海外では植物工場は「Plant Factory」と呼ばれ、主に工場を指すとのことだ。

植物工場が注目されるワケ

冒頭でも触れたが、植物工場が注目される要因の1つに新型コロナの影響もある。「個別包装で衛生的な点も支持され始めた」との声が出ている他、一部のネット販売では4-5月に前年の倍となったとのことだ。ちなみに、従来は植物工場で収穫された野菜は割高だったが、生産効率化で価格が下がってきたことも追い風となっている様子。

また、地球規模での問題解決の鍵としての側面もある。国内だけを見ても、食糧自給率が4割に満たないという環境下で農業就業人口は低下傾向。世界的に見ても、人口増加が続くことにより効率よく食料を供給することが急務になることが考えられる。従来の生産方式とは異なり、環境を制御することで1年中季節や気候を問わず安定した量を収穫することが可能な植物工場は、まさにそうした問題を解決するキーファクターとなるだろう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、日清紡HD(3105)、大和コン(3816)、三菱ケミHD(4188)、TDK(6762)、ローム(6963)、村田製(6981)、キヤノン電(7739)、芙蓉リース(8424)、JR東日本(9020)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)