分権化の号令

「中央集権から分権へ」。暗号資産(旧称仮想通貨)を支える技術と言われるブロックチェーンが再度脚光を浴びつつあるようだ。

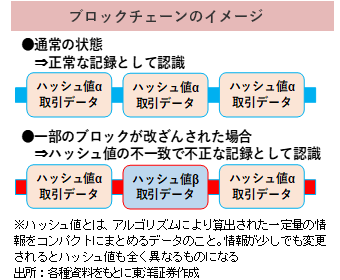

ちなみに、ブロックチェーンとは、ネットワーク内で発生した取引の記録から生成されたブロックが時系列に沿って繋がっていくデータ構造を指し、分散型台帳とも言う。あるブロックのデータを改ざんした場合、他のブロックも変更しなければならないため、改ざんは事実上困難とされ、改ざん耐性に優れたデータ構造を有するとされる。

分権化への道に難路あり

ブロックチェーンが再度脚光を浴びるきっかけをつくったのは、米フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」構想と言える。

リブラは、フェイスブックが主導するLibra Associationが運営するブロックチェーン上で機能する、他の暗号資産とは異なり主要国の法定通貨や短期政府証券等を裏付けとしたデジタルなバスケット通貨であり、2020年上半期の発行開始が予定されている。これは世界各地の銀行口座を持たない層に対する安定通貨へのアクセス提供を目指すものだが、主要国の規制当局から批判或いは懸念する声が挙がっているようだ。最たるものは既存金融秩序の崩壊に関するものだが、根底にはリブラが各国政府・中央銀行の持つ通貨発行権への明白な挑戦だと受け止められているということもあろう。

また、足もとではゲームにもブロックチェーンが活用されている模様。ブロックチェーン活用型オンラインゲームではユーザー同士がアイテムや育て上げたキャラクター等を売買することが可能となった。しかし、これに対しては賭博やマネーロンダリングの温床となるとの批判的な意見も目立つようだ。

基盤技術は成長を続ける

一方で、先述のリブラ構想への批判等がブロックチェーンの発展を阻害するとは言い難いだろう。その最たる理由と思われるのが5Gであり、そのヒントはクラウドコンピューティングのあり方にある。

5G社会では、より多くのデバイスがネットにつながる。そしてクラウド上を膨大な量のデータが行き交う訳だが、従来のサーバーに集約して処理するやり方では円滑な通信状態を確保できない。そこで登場するのが、処理負担を「分散する」という観点からのエッジコンピューテングであり、これはクラウド上で集約されていた処理を、ユーザー端末自身あるいはその近くのマイクロサーバー等で行うというものである。

両者の役割には「取引の記録」と「データの処理」という違いはあれど、担い手が単一ではなく複数に分散されるという共通項は確認できるだろう。そう考えれば、ブロックチェーンにはさらなる成長が期待できよう。

主な関連銘柄(銘柄略称)

主な関連銘柄としては、楽天(4755)、Dガレージ(4819)、SBI(8473)、GMO(9449)、NTTデータ(9613)などが挙げられよう。

(マーケット支援部 山本)